Wie die USA mein Sehnsuchtsort wurden und warum ich jetzt hadere.

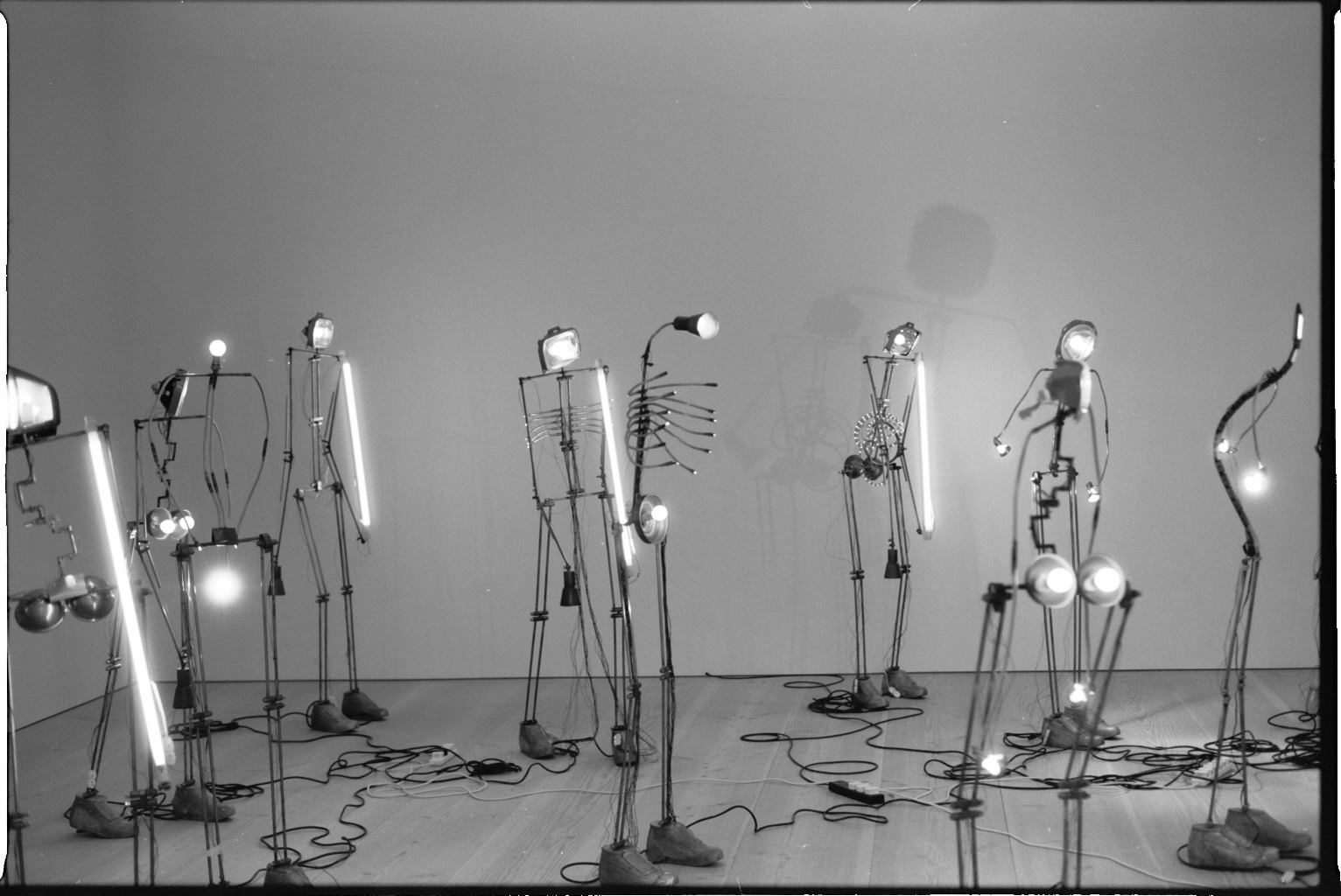

Foto: New York 1991, @ NZ

Nils Zurawski

Im Jahr 2020 zeichnet sich eine der bizarrsten Wahlen der US-amerikanischen Geschichte ab. Ein Präsident der offen die selbst-proklamierte älteste Demokratie der Welt zur Disposition stellt, sie und seine eigenen politischen Gegner gleichermaßen verhöhnt und das alles ungestraft und ohne bei seinen Anhängern, allesamt konservative Patrioten, an Zustimmung zu verlieren. Was ist los und warum berührt mich das auf einer persönlichen Ebene? Und warum auch immer weniger? Amerika ist so etwas wie mein Sehnsuchtsort. 2020 mag das merkwürdig klingen, die Entscheidung fiel aber bereits vor langer Zeit. Seine Entzauberung hat lang gedauert und war in der Begeisterung dennoch von vornherein angelegt. Dies ist die Geschichte meiner Enttäuschung und anhaltender Sehnsucht.

Es war in Los Angeles, als ich das erste Mal einen Fuß auf amerikanischen Boden setze. Es war nachmittags, nach einem langen Flug von Hamburg über Amsterdam als ich vor die Türen des Flughafens trat. Die Luft war warm, es war Ende Juni 1991. Ich war 23 Jahre alt und stand am Anfang eines Abenteuers, wie ich es damals sah. Ich wollte die nächsten 3 Monate in den USA verbringen und musste an diesem Tag noch nach San Diego, wo ich den Sommer über an der San Diego State ein paar Kurse in Film belegen wollte. Ich hatte mir vorher auf Landkarten angeschaut, wie ich nach San Diego kommen konnte, hatte den Zug in Betracht gezogen, wollte mich aber nicht festlegen und erst vor Ort entscheiden. Mir waren die Dimensionen einer Stadt wie L.A. vollkommen unklar. Und als ich vor dem Gebäude des Flughafens stand, wurde mir bewusst, dass ich vor allem mit dem Taxi irgendwohin fahren konnte, da der Bahnhof weit war. Weiter als ich das so gedacht hatte. Nach ein paar Erkundigungen im Terminal entschied ich mich für einen Flug nach San Diego, welches gerade mal knapp 200 Kilometer entfernt liegt. In Deutschland eine Strecke für den Zug, in Amerika für einen Mietwagen oder eben ein kleines Flugzeug. 20 Personen passten dann auch nur in die Maschine, acht saßen drin. Der Pilot betrat sie als letztes, dann ging es los und ich schlief ein.

Meine Reise durch Amerika begann lange bevor ich das Flugzeug in Hamburg bestieg. Ich wusste viel über das Land. Es hatte mein Leben bis dahin immer begleitet, als Sehnsuchtsort, als kulturelle Inspiration und doch habe ich mich immer auch an ihm gerieben. So ist es bis heute geblieben. Allerdings merke ich, dass es mir in den letzten Jahren gleichgültiger geworden ist. Die Sehnsucht schwindet. Das mag an fast 30 Jahren liegen, an anderen Reisen und Erfahrungen, an mir selbst. Ich glaube aber auch, dass es an Amerika liegt, an dem, was ich sehe, was derzeit dort passiert. Ich bin enttäuscht, dass es nicht besser, sondern eher immer schlimmer wird. Auch das begann lange vor Trump, aber seit ihm scheint das meiste, dass mich so begeistert hat, verflogen. Dabei war ich nie ein Apologet Amerikas, wie diejenigen meiner Schulkameraden, die dort ein Austauschjahr verbrachten. Amerika war in den 1980ern das Höchste, Australien und Neuseeland noch nicht als neue Paradiese von deutschen Schülern entdeckt. Und auch das Jahr in Amerika konnten oder wollten sich nur wenige leisten. Mich zog es eher nach Frankreich, später dann auch nach England. Beides Länder, denen ich bis heute sehr nahe stehe. Amerika war für mich, den Schüler in den 1980er Jahren, übermächtig, ein Aggressor, Kriegstreiber, Aufrüster, Antagonist Russlands im Kalten Krieg – gleichzeitig irgendwie auch ein Freund, ein Vorbild für die Demokratie und vor allem die Quelle meiner kulturellen Bildung.

Mit 17 hatte ich das Kino für mich entdeckt und schaute so ziemlich alles in der Zeit, was ich konnte. Alte Filme, neue Filme, viele davon amerikanische. Ich lernte den Jazz kennen, den Blues, sah meine Helden auf Konzerten hier in Hamburg auf Festivals, konnte Miles Davis, Archie Shepp oder James Blood Ulmer live erleben. Ella Fitzgerald und Benny Goodman sah ich bereits mit 13 Jahren. Meine Eltern hatten mich damals mitgenommen. Ich lernte Klarinette und da lag es nahe, dass ich einmal den größten Klarinettisten live sehen sollte. Mein Musikgeschmack entwickelte sich, Rap, Hiphop, anderer Jazz und Rock kamen dazu. Ende der Achtziger entdeckte ich, spät, Frank Zappa und lernte durch ihn eine andere amerikanische Gegenkultur kennen. In der Schule war es ein Englischlehrer, der mich im Leistungskurs mit der englischen, vor allem aber der amerikanischen Short Story bekannt machte. Im Abitur schrieb ich etwas zu „guns und gun control in the American past and presence“. Die dunkle Seite des sich zu einem Sehnsuchtsort entwickelnden Landes war mir von vornherein bewusst. Wahrscheinlich genau so klischeehaft, wie all die Mythen, die Bilder und Vorstellungen, die ich mir mit Hilfe von Musik, Film und Literatur gemacht hatte. Mich interessierte das alles brennend. Und dabei ging es nicht nur um meine speziellen Vorlieben, vielmehr war die Kultur Amerikas insgesamt sehr präsent im Deutschland der 1980er Jahre, immer noch das Erbe der Nachkriegszeit. Die Hitparaden waren voll mit ihrer Musik, in den Kinos liefen überwiegend amerikanische Filme, vieles davon eher mittelmäßig. Auch ich entwickelte eine (sehr jugendliche) Hochnäßigkeit gegenüber diesem durchschnittlichen, mutmaßlich kulturell armen Geschmack und seinen Erzeugnissen, während ich gleichzeitig amerikanische Filmemacher und Musiker, Fotografen und andere zu meinen Vorbildern machte, sie zu meiner Inspiration nutzte und nichts lieber wollte als an die Orte ihres Wirkens zu reisen, in das Land, das diese Widersprüche hervorbringt.

Meine dreimonatige Reise durch die USA im Jahre 1991 war dann auch eine Reise in einen Mythos. Ich war gleichzeitig ein skeptischer Beobachter, ein arroganter Europäer und eine begeisterter Reisender, der alles aufnahm und die Freiheit genoß, die das Land für mich als jemanden on the road mit sich brachte. Nach sechs Wochen war meine Zeit in San Diego vorbei, die Sommerkurse abgeschlossen und ich machte mich auf den Weg durch Amerika, dabei auch ein Exemplar des Electric Kool-Aid Acid Test von Tom Wolfe, die ideale Reiselektüre um einen Mythos zu erkunden und zu entzaubern. Ich hatte jetzt sieben Wochen Zeit nach New York zu gelangen, von dort ging mein Rückflug nach Deutschland. Ich durchquerte das Land von Süd nach Nord an der Küste Kaliforniens hoch bis zur kanadischen Grenze, wo ich Verwandte von mir ausfindig machte und von dort nach Osten, quer durch Amerika mit Bus, Bahn und dem Auto – dem ultimativen Bewegungsmittel um den Mythos zu erkunden. Ich kam bis nach Memphis in den Süden, besuchte Graceland und hörte Blues an der Beale Street, besuchte Chicago und verbrachte eine Woche in New York bei Freunden von Freunden, die ich auf der Reise bereits an der Westküste kennengelernt hatte. Je mehr ich reiste und erlebte, desto neugieriger wurde ich auf das Land und seine Geschichte. Ich sah vieles, sog die Popkultur auf und wusste doch so wenig. Das Land war bunt, das wurde mir schnell klar. Viel diverser als es von Europa aus erschien. Mexikanisch geprägt in Südkalifornien, sehr weiß in der Mitte, auch arm, aber oft auch ebenso herzlich, afro-amerikanisch im Süden, der Wiege der 12-Takte, die die moderne Popmusik wie kaum etwas sonst mit beeinflusste: dem Blues und allem, was daraus folgte. Bunt waren auch die großen Städten des Nordens, Chicago und New York. Der Schmelztiegel New York konnte gar nicht anders als begeistern und bedrücken, vor allem die jüdischen Teile seiner Geschichte und Gegenwart, die so sichtbar und prägend bis heute sind. 1991 war bevor Rudy Guilliani und sein Polizeichef William Bratton mit zero tolerance und der (kriminologisch sehr zweifelhaften) broken windows-Theorie in einer sehr umstrittenen Polizeistrategie die Stadt umkrempelten. Und wenn ich auf meine Fotos von damals schaue und auf die, welche ich bei einem Besuch 2015 gemacht habe, dann sind die Unterschiede schon sehr deutlich. Es liegen aber auch 25 Jahre dazwischen und damals fiel mir der offensichtliche Zerfall der Stadt so stark gar nicht auf. Vielleicht aber schafft der Vergleich erst diese Kategorien. Ich hatte New York 1991 vor allem als sehr aufregend in Erinnerung. Das lag auch daran, dass ich in Soho die Knitting Factory besuchte, ein Musikclub, von dem ich ohne die geringste Ahnung zu haben, bereits in Deutschland einen Sampler mit 4 CDs gekauft hatte. Ich kannte fast keinen der Künstler darauf, war mir aber sicher, dass ich die Gelegenheit nutzen würde, sie live zu sehen, wenn ich die Chance haben sollte. Auch die jüdischen Traditionen nahmen hier einen großen Platz ein, Klezmer vollkommen neu und radikal, John Zorn sei Dank.

Ich kehrte in den Folgejahren mehrmals zurück nach Amerika, jedesmal durchquerte ich das Land von West nach Ost, genoss die Einsamkeit der Badlands und die Musik in New Orleans, folgte dem Mythos, besuchte meine Freunde, nahm andere Menschen mit aus Deutschland. Zu Hause fand ich andere Amerika-Begeisterte, die vor allem mein ambivalentes Verhältnis zu dem Land teilten. Ich hatte, so würde ich behaupten, eine Art von kultureller Kenntnis von dem Land, das tiefer ging als ein rein touristisches Interesse. Ich kannte Comedyshows und konnte mit dem Humor etwas anfangen, sah Filme im Original, kannte viele Doppeldeutigkeiten der Sprache und Kultur, interessierte mich für die Politik und kannte viele Teile des Landes. Viel später wurde mir bewusst, dass ich trotz allem eine sehr europäische Verehrung für das Land hegte. Ich liebte die Gegenkultur, las den hochgradig ambivalenten Hunter S. Thompson, interessierte mich für amerikanisches Independent-Kino und hörte den Jazz, der jenseits von New York auch nicht viel weiter bekannt war – außer in Europa. Dennoch: Ich hatte das Land bereist und war mir der Widersprüche bewusst. Weltpolizist, Weltmacht, Atomraketen-Besitzer, neo-koloniale Politik für US-amerikanische Interessen in Grenada, Lateinamerika, später in Kuweit und dem Irak. Hort einer global erfolgreichen Popkultur, die kontrastiert von eifernden evangelikalen Christen und einem Erweckungsglauben, der uns heute in Form der technischen Ideologien des Silicon Valley wieder begegnet. Aus der Hippiekultur heraus entstand das, was wir heute als Internetkultur kennen, welche ihren Siegeszug um die Welt antrat und diese in den letzten 30 Jahren grundlegend verändert hat. Gleichzeitig gab es immer dieselben Bilder aus den USA, Bilder die schockierten. Polizeibrutalität, der Kampf gegen Rassismus und die bis heute wirkenden Hinterlassenschaften der Sklaverei, Armut, eine für Europäer unverständliche Ablehnung von funktionierenden Sozialsystemen und eine Waffenkultur, die mich und viele andere oftmals von einem hohen Ross aus belächelnd herabschauen ließ. Amerika war weite Welt und die Moderne schlechthin, gleichzeitig tiefste Provinz und dritte Welt. Die Befreier Deutschlands nach dem 2ten Weltkrieg, unsere Brüder und Schwestern jenseits des Atlantik – viel eher wohl entfernte Cousins, deren europäische Ursprünge, die viel von Politik und Gesellschaft in den USA prägen, nur noch in Ansätzen zu erkennen sind. Es haben dort kulturelle Formen überlebt, die hierzulande, zumal in Deutschland nicht so Fuß fassen konnten. Und als Einwanderungsland für Menschen aus der ganzen Welt sowie die Nachkommen der afrikanischen Sklaven, die nun eben auch dort lebten, war das auch nicht verwunderlich. Man musste das nur erkennen und die vielen Schichten abtragen und entdecken, um Amerika näher zu kommen in all seinen Widersprüchen.

2000 war ich dann für lange das letzte Mal in den USA. Am 11. September, kurz vor einer geplanten Reise nach Minneapolis zu einer Konferenz, flogen die beiden Flugzeuge in die Türme des World Trade Centers. George W. Bush war Präsident und die Welt, nicht nur die USA, wurde eine andere. Ich flog nicht. Mein Interesse flachte etwas ab. Ich bereiste die USA nicht mehr. Aus der Entfernung verwandelte sich das Land, dass politisch immer schon etwas von einem Bully hatte, in einen nun endgültig paranoid Verfolgten, der Feinde an jeder Ecke der Welt sah. Ich versuchte mich damit zu trösten, dass es sich immerhin noch um eine Demokratie handelte – vor allem dann, als Russland als neue Hoffnung für Europa von manchen ins Spiel gebracht wurde. Ich war und bin ein Fan Amerikas, vielen Aspekten seiner Kultur, die mein Leben und das meiner Generation stark beeinflusst haben. Ich war nie Amerika-feindlich, auch wenn es sich schickte. Nur seine Politik mochte ich fast nie und ich sah die Verwerfungen unter der Oberfläche, die in in allem stecken, was Amerika ausmachte. Als in den letzten Wochen die Konflikte in den USA explodierten, weil eine Polizei rassistischen Praktiken folgend wieder einmal einen Schwarzen bei einer Festnahme getötet hatte, wie so häufig zuvor in den Jahren und Jahrzehnten, überraschte mich die Reaktion kaum noch. Donald Trump als Präsident, sein Stil, seine Politik und maßlose Ignoranz und Arroganz mögen das noch befeuert haben, aber die Muster waren bereits da und bekannt.

1991 wurde Rodney King von Polizisten bei einer Fahrzeugkontrolle brutal misshandelt. Es gab damals ein Video davon. Ein Jahr später wurden die Polizisten freigesprochen, was dann zu Aufständen in L.A. führte, die tagelang in der Stadt oder Teilen der Megalopolis wüteten. Von diesen Aufständen gab es davor und danach einige – allein geändert schien sich wenig zu haben. Bereits 1989 thematisierte der Filmemacher Spike Lee in „Do the right thing!“ wie kompliziert die Beziehungen zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen sind, zwischen Schwarzen, Weißen und den anderen Einwanderern, die nicht English und nordeuropäisch waren. Eine oft explosive Mischung, die eine scheinbare Idylle der Vielfältigkeit jederzeit explodieren lassen konnte. Und auch hier wurde am Ende des Aufstandes rund um den Pizzaladen, dem Mittelpunkt des Films, ein Schwarzer von der Polizei bei der Festnahme erwürgt und die Tat dann kaschiert. Wenn man das 30 Jahre danach sieht und sich in Erinnerung ruft, dann schockiert es noch einmal mehr, dass die gleichen Praktiken, die George Floyd das Leben gekostet haben, schon immer da waren, allein der Protest nie so richtig gehört wurde. Und auch jetzt stelle ich mir die Frage ob #Black lives matter so grundlegend etwas verändern wird oder das Beharrungsvermögen der Strukturen in den USA wieder ein Hinderungsgrund für Veränderungen sein wird.

Die Polizei in den USA war ein Problem, immer schon. Und je mehr, so schien es mir, sich die Menschen mit den Strukturen der Unterdrückung, den Spätfolgen der Sklaverei und dem Rassismus der amerikanischen Gesellschaft auseinandersetzten und Forderungen stellten, desto größer wurde der Widerstand, desto fragiler das Land. Da half, aus mir nicht immer erklärlichen Gründen, auch nicht, dass mit Barak Obama ein Afro-Amerikaner Präsident wurde. Er selbst kein Nachkomme von Sklaven, aber eben auch mit dem Rassismus konfrontiert, der in den USA so alltäglich ist und sich Europäern, die als Touristen im Land sind, nicht einfach so erschließt. Die Lektüre von Ta-Nehisi Coates‘ „Between the World and Me“ hat mir noch einmal sehr verdeutlicht, dass die Kluft, die in Amerika bei allen politischen Fortschritten in der Bekämpfung des Rassismus, zwischen der schwarzen Bevölkerung und den Weißen so tief ist, das es für Außenstehende nicht leicht zu verstehen ist. Coates zeigt vor allem an einer sehr persönlichen Erzählung wie tief und anhaltend die zerstörerischen Folgen von Sklaverei, „Rassentrennung“ und amerikanischer Politik ein Teil der Gesellschaft sind. Es geht nicht nur um Akzeptanz, sondern um eine Geschichte, die von allen Bürgern immer mit sich getragen wird. Es ist das brutale und zerstörerische Erbe der Sklaverei bis heute. Auch andere nicht-weiße Bevölkerungsgruppen sind von Alltagsrassismus berührt – Einwanderer aus Lateinamerika insbesondere, aktuelle und solche, die über eine Geschichte der Einwanderung verfügen, aber mittlerweile längst den amerikanischen Pass haben.

Coates ist nicht der Einzige und bestimmt nicht der Erste, der diese Geschichte erzählt. Die (nicht nur afro-)amerikanische Kultur ist voll von Zeugnissen und Statements dazu. Musik, Literatur und Film erzählen davon auf vielfältige Weise, nicht immer dominant vertreten, aber dennoch so sichtbar, dass jeder es hätte hören können. Hier eine Aufzählung zu machen, würde heißen, das meiste zu vergessen, es nicht zu nennen. Es ist aber da, von James Baldwin und Toni Morrison bis zu Gil Scott-Heron, der vom Winter in America sang, über Public Enemy und John Coltrane bis zu Beyoncé und allem was dazwischen und daneben liegt. Bei den jüngsten Ausschreitungen habe ich wiederholt Frank Zappas „Trouble Everyday“ gehört, die lange Originalversion von 1966, in denen er auf die Watts Riots von 1965 Bezug nahm. Die Schilderungen sind sehr nah an den Bildern aus dem Amerika von heute. Und wieder die Frage, warum ist nichts passiert und wird es jetzt passieren?

Mein Amerika-Bild ist vielfältig, widersprüchlich, ein Mythos, eine aufgeklärte Sehnsucht, genährt aus meinen Vorlieben, meiner politischen Skepsis, meinem soziologischen Interesse an einem Land, das die Welt im 20. Jahrhundert beeinflusst hat, wie kein anderes. Sein Umgang mit der Welt war dabei meistens zweifelhaft, und gleichzeitig waren sie die Befreier Deutschlands, haben mit geholfen den Krieg zu beenden und den Grundstein dafür gelegt, wie wir heute leben – auch wenn die weitere Entwicklung auch immer gegen und in Abgrenzung zu den USA stattgefunden hat. Ich habe mich über die US-Politik geärgert und über billige Pauschal-Kritik an der Kultur der USA, die naseweis kulturpessimistisch daher kam – und die auch von mir bisweilen geäußert wurde.

2015 war ich auf Einladung des Goethe-Institutes in New York bei einer Tagung zum Thema Überwachung. Nach langer Zeit freute ich mich wieder in den USA zu sein, noch dazu in New York, einer der faszinierendsten Städte für mich. Ich konnte meine Erfahrungen von vor 25 Jahren vergleichen, meine Bilder, meine Erinnerungen. Was war, was blieb, was wird? Meine Faszination mit dem Land ist geblieben. Die Skepsis war größer, meine Ambivalenz noch da, dazugekommen ist eine Gelassenheit, damit umzugehen. Fünf Jahre später, 2020, stehen die nächsten Wahlen an. Ich und viele, die ich kenne, hoffen darauf, dass Donald Trump nicht noch einmal Präsident wird. Die Alternative ist eher schwach, ein fast 80-jähriger, immerhin mit einer vielversprechenden running mate, aber vor allem nicht Donald Trump.

Der Autor Alex Hochuli beschreibt diese Art der Ambivalenz, die mein Verhältnis zu den USA beschreibt als American Idealism (2020,“The Triumph of American Idealism“ ). Und sehr treffend darin steht dieser Satz, der auch meine Erfahrung erklärt und widerspiegelt:

„Americanization, though, proceeded not just as consumerism, but as anti-Americanism as well. Nothing is so Made in the USA as anti-Americanism.“

Trump hat das Land verändert, aber es brauchte, so scheint es, auch nicht allzu viel. Er verstärkte Tendenzen, die vorhanden waren. Seine weltpolitischen Entscheidungen waren im Sinne Amerikas oft schwach oder falsch, im Nahen Osten hinterließ er Chaos, auch wenn ein Truppenabzug generell eine gute Idee sein kann, so hatte er überhaupt keine Idee wie und warum er das im Sinne der Menschen vor Ort machen sollte oder wie man es anders hätte gestalten können – noch seine Leute. Darin ist er anderen Präsidenten sehr ähnlich. George W. ging nach Afghanistan und hatte überhaupt keine Idee, wie er da wieder raus kommen sollte. Wer sich für die Vorgeschichte interessiert, der sollte den wunderbaren Film „Der Krieg des Charlie Wilson“ anschauen (wenn man sich die komplexe Literatur sparen will), der in den 1908er Jahren spielt und zeigt wie die Amerikaner ihre vermeintlichen größten Widersacher, die Taliban und Osama Bin Laden zu dem machten, vor dem sie sich später fürchteten. Trump hat innenpolitisch Benzin ins Feuer gegossen und ihm war es egal. Seltsamerweise konnte auch Obama das Feuer kaum einhegen, so sehr war er im Selbstverständnis amerikanischer Kultur zu Hause. Die Polizei wurde kaum besser, eher noch militärischer aufgerüstet. Die bestehende Spaltung blieb. Mein Blick auf die USA ist fast mitleidig, wohlwissend, dass europäische Ideen, wie z.B. wohlfahrtstaatliche Lösungen, auch bei den dortigen Linken nicht 1 zu 1 umgesetzt werden. Angesichts der Entwicklungen im Zuge der weltweiten Corona-Krise wird mir Angst und Bange um meinen Sehnsuchtsort, der mittlerweile so viel von seiner Anziehungskraft eingebüßt hat. Dennoch bleibt viel Mythos noch bestehen, auch weil ich hoffe, dass Amerika die Kraft hat sich zu wandeln, trotz des grundsätzlich konservativen Charakters seiner Kultur, seiner eifernden Religionsbesessenheit (die wir so in Deutschland nicht mehr als Mainstreamerscheinung kennen) und gerade wegen der Möglichkeit voran zu gehen. In diesem Falle bedarf es allerdings nicht einer unternehmerischen Utopie, sondern vor allem einer gesellschaftlichen.

Ob allein das Ende der Präsidentschaft Trumps die Wunden heilen wird, bezweifle ich. Aber nur ohne ihn gibt es eine Chance auf vielen Gebieten eine Verbesserung herbeizuführen. Wenn ich allerdings an mein Abiturthema in Englisch denke, dann bin ich skeptisch, was die guns und gun control in the American future betrifft und ob das dann alles ist, worüber man sich als Amerikaner Gedanken machen sollte. Kann es wieder mein Sehnsuchtsort sein – das wird sich zeigen. Vielleicht dann einer von inzwischen mehreren – aber immer noch bestimmend, denn frühe Prägungen bleiben dann doch sehr lange bestehen, bei aller Patina und Brüchigkeit.

Hamburg im September 2020